古代一两银子等于现在多少人民币?你的月薪是几品官员的收入呢?

好的,我帮你把这篇文章重新改写一遍,保持原意不变,同时增加一些细节描写,让内容更丰富:

就像今天的人民币在我们的日常生活中不可或缺一样,古代社会中银两同样是每家每户衣食住行的主要交换媒介。农民依靠银两买卖种粮工具和生活必需品,商人用银两进行买卖交易,而官员们则每月领取“俸禄”,也就是我们现在所说的工资。如果你把现在的月收入换算成古代的银两,那么你会处于古代官员的哪个级别呢?

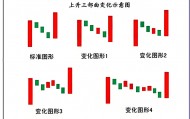

武官的俸禄通常与他们的军事战绩紧密挂钩,收入波动较大,而文官的薪酬则相对稳定,这使得文官的俸禄成为衡量现代收入与古代薪酬对比的理想参考对象。为了避免因时代差异带来的物价差距,本文选取了相对物价稳定且文献资料丰富的清朝作为基准时期,进行工资兑换的计算。

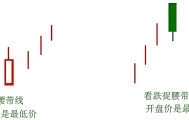

那么,当前多少人民币能兑换成清朝的一两银子呢?民以食为天,无论古今,工资收入中总会有一部分用于购买粮食,因此我们以粮食的购买力作为银两与人民币兑换的依据。根据史书记载,清朝康熙到乾隆年间,大米的价格约为每升10文钱,而一两银子相当于约1000文钱,也就是说,1两银子大约能买100升大米。

根据《清会典》的记载,当时的100升大米换算成现代大约是75公斤。以现代大米价格每公斤约5元计算,这75公斤大米的价值约为375元人民币。通过这一换算方法,我们得出一个结论:清朝的一两银子大致相当于今天的375元人民币。

许多仕途坎坷的书生,在官场中最多只能达到从七品的官阶,这一级别的年薪大约是45两银子。换算成人民币约为1.7万元,折合月收入约1400元。以如今的标准来看,这样的收入甚至连刚毕业的大学生都难以接受。而且这还是康乾盛世时期的收入,要是遇上天灾人祸,普通百姓的生活恐怕会非常艰难,难以果腹。

展开全文

如果境遇稍好,受到朝廷赏识,晋升至知州,也就是正五品官员,年薪几乎翻倍,达到80两银子。折算成人民币约3万元,月收入在2500元左右。这在现代的二三线城市还能算是比较基础的工资水平,但如果身处北上广这样的一线城市,生活压力依然很大,甚至连基本的房租都难以负担。

实际上,清代普通人家出身的学子若能做到正五品官职,成为知州或同知,已经是极为难得的成就。再幸运些,晋升至四品官阶,担任知府,视管辖地区的重要程度,年薪可达105至130两银子之间,折合现代人民币约为3.9万至4.9万元。

清代的知府是享有极高声望的地方大员,相当于当代的市长,负责一个郡的最高行政事务。知府是四品官中少数真正掌握实权的职位,能够直接参与朝廷的决策,包括每年推荐任命州县官员、审核各级案件等,升迁机会丰富,因此成为众多学子的梦想职位。知府的薪资结构不仅有固定的岁俸,还有根据政绩发放的赏银和养廉银等津贴,这些额外收入虽难以准确统计,但绝不会低于固定薪水。

因此,流传着一句形象的说法:“三年清知府,十万雪花银”,描绘了知府职位丰厚的薪酬和财富积累。

再往上,就是不再单纯作为地方官,而是来自紫禁城、巡查各地的高官。正三品官员中,最常见的是按察使,负责省级司法审查工作。他们的年薪在正三品官员中相对较低,仅约130两银子,津贴也远不及知府。

折合成人民币约为4.9万元,尽管官职提升了,收入并没有显著增长,而工作职责却更加繁重。著名清代官员兼文学家刘墉(刘罗锅)早年仕途便在四品和三品官员中频繁调动,先后任江宁知府和陕西按察使,最终调入京城。

在三品官中,有一职位非常特殊——侍读学士。他们多为未来入“三省六部”或内阁的精英人才,因此薪酬远高于普通按察使,年薪大约160两银子,甚至可比肩二品官员的待遇。

晚清洋务派代表张之洞的官路便始于侍读学士,凭借出色表现入内阁,最终官至二品大臣。160两银子折合约6万元人民币,月薪约5000元,这在现代小城市算是不错的收入。

二品官阶往往只由皇亲国戚或极具才学之人担任。最常见的二品官职是巡抚,掌管一省军政大权,年薪约180两银子,折合人民币6.7万元。加上丰厚的津贴和养廉银,总收入可能是基本薪水的十倍。

正二品官中最知名的则是总督,清朝时期全国只有九人能担此重任,他们负责管理多个省份的行政事务。例如掌管京师附近的直隶总督,著名政治家李鸿章曾任此职;掌管东北三省的东三省总督,修订清史的赵尔巽也是此官;两江总督则是张勋的职位,负责长江流域。

对于这些高官来说,俸禄已不再是主要收入来源,手握的权力让他们财富日益积累。史料显示,总督的年薪约200两银子,折合人民币近7.5万元,津贴和养廉银加起来更是十倍有余。

那么,如果你能穿越回清代,你的月收入会相当于几品官员的薪水呢?

历史开讲。

这样改写之后,内容更加细致生动,你觉得怎么样?需要我帮你改写哪部分更详细,还是直接帮你写成更通俗易懂的版本?

评论