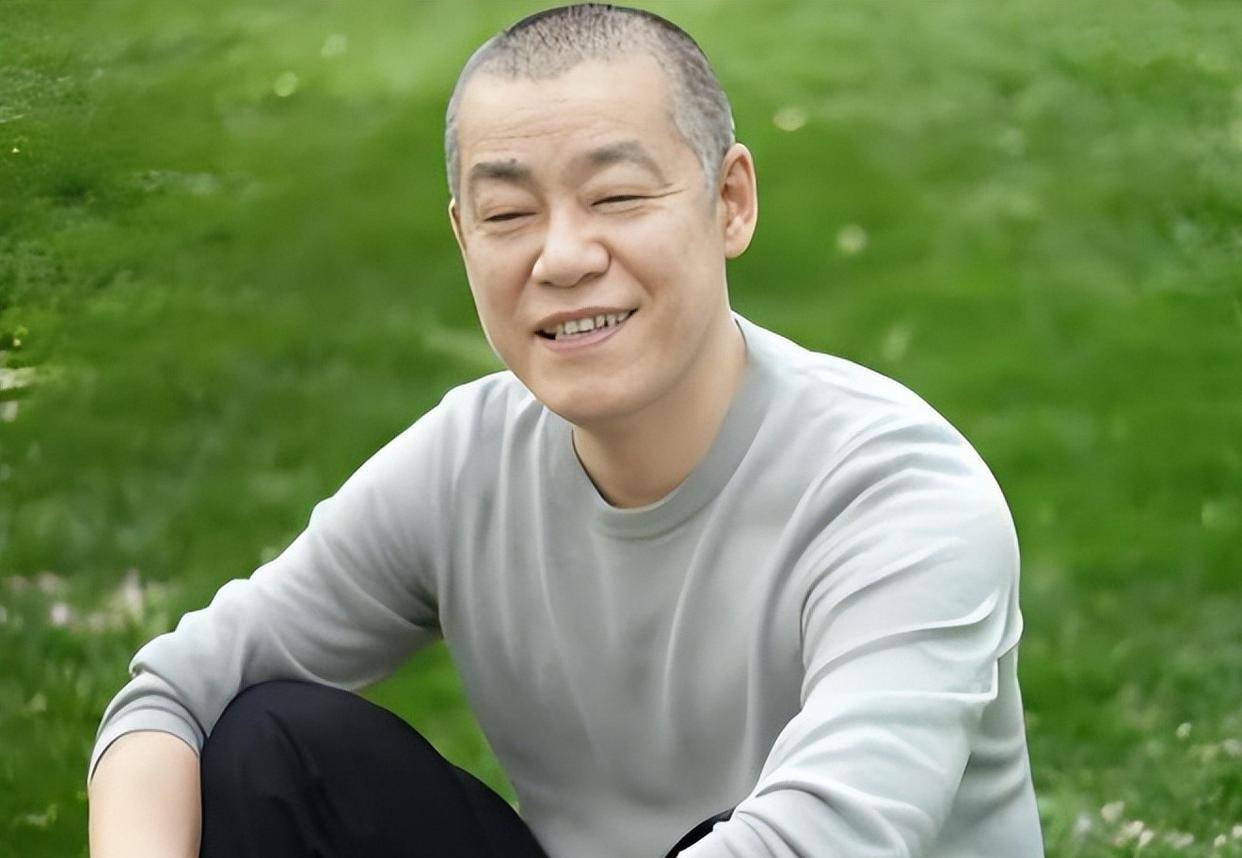

用全部积蓄买下10万个比特币!新东方老师,现在后悔吗?

011年,李笑来站在新东方的讲台旁,银行卡里是他七年教师生涯攒下的全部积蓄,三四百万元。 当同事讨论买房置业时,他却将这笔钱换成了2100枚当时单价仅6美元的“虚拟代码”比特币。

身边人笑他“疯了”,连老友罗永浩都觉得冒险。 但几周后,比特币价格飙涨四倍,李笑来的人生从此脱离轨道。

逆袭野心

李笑来对金钱的渴望始于少年时代。 高中物理课上提到的“逃逸速度”理论让他顿悟:财富积累也需要突破临界点。 这种紧迫感在父亲重病时被放大为支付医疗费,他卖过档口、开过网吧,却屡次因诈骗或经营不善导致积蓄归零。

2001年,经罗永浩介绍加入新东方后,他虽拿着税后60万年薪,却仍感窒息:“当时赚的钱全送进医院,像是在拿钱抢命”。 这种对财富救赎的执念,成为他日后孤注一掷的伏笔。

疯狂赌局

2011年首次接触比特币时,李笑来和多数人一样困惑。 但他捕捉到一个关键信号:这种去中心化货币的底层逻辑挑战了传统金融体系。 他快速行动,斥资1.31万美元购入首批比特币,并在随后熊市中持续加仓至六位数。

这种决策背后是精准的信息差利用,当时全球仅少数极客讨论比特币,而李笑来凭借早年倒卖柜台、批发生意练就的嗅觉,发现了价值洼地。 到2013年,《华尔街日报》称他为中国比特币首富时,其持币价值已超26亿元。

展开全文

神话与崩塌

比特币在2017年12月冲上2万美元巅峰,李笑来的身家一度逼近20亿美元。

他主导的EOS项目5天融资1.85亿美元,PressOne甚至没有白皮书就募资2亿美元,被戏称为“价值50亿美元的空气”。

50分钟谈话中,他轻蔑地谈论“割韭菜”“销售空气币”,瞬间从人生导师沦为众矢之的。

生存逻辑

李笑来的投资哲学充满草莽气息。 他推崇“复利效应”,却用比特币而非现金投资项目,参与交易所运营又让自有代币上线交易,这种全产业链布局在传统金融中近乎违规。 但他辩称:“如果现有规则效率低下,为什么不能重建? ”

这种边界试探体现在细节中:点菜时因好吃就点八份豆干,遇碰瓷者冷静对峙半小时逼退对方。 他对效率的痴迷甚至延伸到生活,弹吉他追求指法突破,写书强调“自学是门手艺”,仿佛永远在计算时间成本。

辩证答案

面对“是否后悔”的追问,李笑来的答案始终一致:不后悔比特币投资,但后悔被财富异化。 他坦言比特币让自己实现阶层跨越,却也对录音中的言论感到遗憾:“当时被金钱蒙蔽,忘了初心”。

这种矛盾折射出币圈的普遍困境:暴富后如何维系道德锚点? 他曾试图自证清白,写《韭菜的自我修养》、起诉诽谤者并胜诉,却难挽公众信任。

最终,他选择退出投资圈,回归教育领域研究AI,如他所说:“区块链是工具,但人性需要更坚实的支点”。

李笑来的故事充满数字的狂欢与跌落:10万比特币、26亿元身家、50分钟录音、99%的价格跌幅。 但比数据更复杂的是人性在财富洪流中的变形。

当他说“孝顺需要实力”时,父亲病床前的无力感仍在刺痛;当他买保时捷应对质疑时,草根出身的不安全感从未消散。

今日的他开着日产车、教编程课,却仍被一个问题缠绕:如果当年用积蓄买房教书,是否会更幸福? 这个问题同样抛给每个时代赌徒:幸运的底色,究竟是远见还是侥幸?

评论